Anfang Februar herrscht kaltes Winterwetter vor, einen oder zwei Nachmittage wird bei strahlendem Sonnenschein geschnitten. Bis Ende Februar sind dann alle Stöcke geschnitten.

Drahtanlagen in Stand setzen. Sicherlich würde ein Weinstock auch ohne Rebschnitt und laufender Pflege Trauben tragen. Die Ernte wäre jedoch kaum zu bewerkstelligen, die Qualität eher übersichtlich. So werden die Reben durch verschiedene Massnahmen in ein gleichförmiges Muster gebracht, das eine intensive Bewirtschaftung zuläßt – anderes gesagt: sie werden erzogen. Das geschieht vornehmlich durch den Rebschnitt und die Unterstützung. Die Drahtanlagen bestehen dabei aus den beiden unteren, einfach angelegten Biegedrähten, darüber der doppelte Heftdraht und ganz oben noch ein doppelter Heftdraht. Wie aus dem Namen hervorgeht, werden die gebogenen Fruchtruten an den beiden unteren Drähnten fixiert, die oberen, paarweise angelegten Haltedrähte stabilisieren die Triebe bzw. dienen als Gerüst für die Ranken.

Filtrieren. Vor dem Abfüllen der ersten 2012er steht das Filtrieren. Bislang lag der Wein nach dem Abstich im Stahltank um weiter zu reifen. Dabei setzt sich Hefe ab und der Wein wird klarer. Den letzten Schliff besorgt der Filter, damit ist der Wein fertig und kann abgefüllt werden. Im Tank bleibt dickflüssiger Trub übrig. Mal probieren: Der Trub schmeckt weniger nach Wein und erinnert mich mehr an die Hefewürfel, die Meine Mutter früher verwendet hatte….

Biegen. Die im letzten Jahr gegen Himmel gewachsenen Fruchtruten werden bis auf eine oder zwei abgeschnitten, jene werden auf rund 6 Augen gekürzt und geputzt. In einem zweiten Arbeitsgang werden die verbliebenen Ruten gebogen und am zweituntersten Biegedraht mit einer kleinen Drahtschlaufe angebunden. Und zwar immer nach unten, also hangabwärts. Das stärkste Wachstum der Rebe ist am höchsten Auge zu erwarten. Wird die Rute nach oben, also hangaufwärts gebogen, wird das äußerste Auge das höchste werden. Das ist in so fern nicht geschickt, da es auch das am weitesten vom alten Holz bzw. dem Stamm entfernteste Auge ist. Auf der langen Strecke geht Saft und Kraft verloren, deshalb wird versucht, das dem alten Holz am nächsten liegende Auge in die beste Position zu bringen … Beim Cabernt Franc ist das Biegen eine lösbare Aufgabe, mit etwas Unterstützung durch die Hand lässt sich die Rute wunderbar auf den zweiten Biegedraht herunterbiegen. Direkt neben den Cabernet F. die Lemberger. Rein äußerlich mit dem leicht rötlichen Holz von ähnlicher Gestalt wie die Cabernt´s sind sie im Biegen wesentlich empfindlicher und es geht nicht ohne Brüche ab. Wir biegen einen Flachbogen, das heißt die Fruchtrute wird entlang des Biegedahtes annährend horizontal gebogen. Wenn in den kommenden Wochen die Knospen schwellen und die neue Triebe erscheinen, werden diese im mehr oder minder gleichen Abstand parallel und gerade nach oben wachsen. So entsteht eine gleichmäßige Laubwand, die sich nicht selbst beschattet und gut durchlüftet ist … mehr dazu in den kommeden Berichten.

Terrassenweinbau

Der folgende Beitrag ist ein Exzerpt des Beitrages „Zur Bau- und Arbeitsgeschichte der Weinbergskultur“ der Autoren Werner Konold, Claude Petit und Franz Höchtl aus der Zeitschrift Schwäbische Heimat, 2010/1.

Die Anfänge des Weinbaus in Württemberg dürften bis ins 7. und 8. Jahrhndert zurückreichen. Anhand von Schenkungsurkunden kann nachvollzogen werden, wie Rebflächen aus freiem oder privatem Eigentum an geistliche Grundherrschaften geschenkt wurde. Die Quellen schweigen jedoch darüber, ob es sich um Terassenweinberge handelte – technisch wäre dies ohne Zweifel möglich gewesen. Den Weinbauern dürfte aber nicht entgangen sein, dass nicht nur die Sonneneinstrahlung in den Hanglagen dem Wachstum der Reben dienlich ist, sondern auch der bessere Schutz vor Frost durch die abfliessende Kaltluft. Die Anfänge des Terassenbaus im Remstal werden auch mit dem Beginn des Burgenbaus um 1050 verbunden. Im 16. Jahrhundert werden Gesetze und Verordnung zum Weinbau erlassen, die das Ziel verfolgen, unkontrollierten Rebbau einzuschränken und Versorgungsprobleme durch den Wegfall von Wiesen, Weiden und Äckern vorzubeugen. So erlaubt beispielsweise die württembergische Landesverodnung von 1567 den Weinbau nur auf verwildertem, mit Dornbüschen oder Hecken bewachsenem Gelände.

Obwohl der Weinbau ab dem 18. Jahrhundert auch wissenschaftlich begleitet wurde, dürfte die Mehrzahl der Wengerter ohne Kenntnis von Fachliteratur in immer wiederkehrenden Arbeitsschritten ihre Weinberge bearbeitet haben. Neben der Pflege der Pflanzen galt die Aufmerksamkeit der Weinbauern dem Boden. Gedüngt wurde, wie in der Langwirtschaft üblich, mit organischen Stoffen wie etwa Mist oder Stroh. Weinbergspezifisch dürfte jedoch die folgende Tätigkeit gewesen sein: Regelmäßig mußte Erde in die Weinberge getragen werden, um den vom Regen abgeschwemmten Boden zu ersetzen. Das Durchmischen mit mineralhaltigen Mergeln aus weinbergsnahen Mergelgruben sorgte für eine mineralische Düngung der Reben.

Die Trockenmauern sind seit altersher Teil des Rebflächen. Die Erschließung der steilen Lagen erfolgt über Treppen und Staffeln von teilweise sehr unterschiedlicher Ausführung. So waren wohlhabende Besitzer in der Lage, begabte und gut bezahlte Feldmaurer zu beschäftigen, wodurch eine teilweise außergewöhnliche Qualität der Maueren erreicht werden konnte. Die Steine der Trockenmauren wurden meist direkt im Weinberg oder einer in unmittelbarer Nähe der Weinberge angelegten Abbaustellen entnommen, der wirtschaftliche Aufwand hierfür dürfte mitunter aber enorm gewesen sein. In Erwartung eines zu erwartenden langfristig hohen Ertrages scheute man die hohen Invesitionen nicht. Man geht davon aus, dass dem Bau der Anlagen eine übergeordnete Planung von Fachleuten zu Grunde lag, detailierte Quellen hierzu gibt es jedoch keine. An Hand von Aufstellungen zur Qualifizierung und Entlohnung von Handwerkern kann jedoch nachvollzogen werden, dass verschiedene Handwerker und Akkordarbeiter am Bau beteiligt waren.

Empfehlenswert: Rundgang Kulturhistorischer Weinlandschaft Geigersberg/Ochsenbach, Stromberg. Karte hier.

Im Weinberg – Januar

Ein Jahr im Weinberg. In den ersten Monaten des neuen Jahres steht der Rebschnitt im Vordergrund. Denn, ungeschnitten würde die Weinrebe – ganz das Lianengewächs – in alle Himmelrichtungen wachsen.

Was beim Zuschauen noch recht einfach aussieht, erweist sich in der praktischen Umsetzung als echte physische Herausforderung: das Schneiden eines dicken zweijährigen Holzes. Ich kriegs nicht hin, die Schere bleibt stecken. Frank schmunzelt und reicht mir die elektrische Schere. Aber bitte keinen Draht durchschneiden! Jeder arbeitet in seiner Reihe, bei unübersichtlicher Situation frage ich nach und wir entscheiden gemeinsam. Meditative Stimmung. Langsam wird´s dunkel, wir wollen noch eine Reihe schneiden. Bong. Die Schere hat, mit meinen Fingern am Abzug, mühelos den Draht abgezwickt. Leichtes Entsetzen bei mir, Frank lacht. Steht wohl 1:1 – er hat heute Mittag, bevor ich dazu kam, schon mal repariert. Nun, ich wollte eigentlich weniger Schaden anrichten und mehr mitarbeiten. Und als ob´s nicht genung wär, kaum ist die erste Stelle wieder verdrahtet, kracht´s an der nächsten Stelle. Verunsicherung. Frank bastelt wieder. Wir schneiden noch bis es Dunkel wird, dann ist erstmal Feierabend.

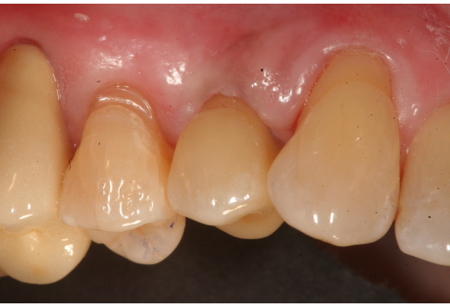

Patientinnenpost

Kleiner Backenzahn ersetzt

Hier sollte der erste kleine Backenzahn ursprünglich wurzelbehandelt werden, nachdem der gaumenwärts gelegene Höcker durch eine Fraktur verloren gegangen war. Wir entschlossen uns zur Entfernung des Zahnes mit Sofortimplantation. Nach der Einheilphase von seches Monaten konnte das Implantat nun mit einer Krone versorgt und damit die Lücke geschlossen werden.

noch zum Abschluss

Verschiedenes zum Jahresende.

Notfalldienst. Traditionell liegt unser jährlicher Notfalldienst in der Gegend von Weihnachten. Heuer war es das vorletzte Wochenende vor dem heiligen Fest und damit deutlich ausserhalb der Gefahrenzone, die mit überfüllten Wartezimmern und ununterbrochenem Telefonläuten einhergeht. Nach wir vor übt der Notfalldienst eine magische Anziehungskraft aus auf …Nun, manchmal kann man nur mit die Schultern hochziehen und sagen, ich hätt´s so nicht gewollt. Doch es kommen natürlich auch Patienten, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. So z.B. die Frau, die wegen Ihres abgebrochenen Frotzahns anruft. Die tickets für den Weihnachtsurlaub liegen bereit, die Koffer sind gepackt. Höchste Eisenbahn. Auch noch eine ehemalige Patientin von uns und vor vielen Jahren abgetaucht. Es stellt sich heraus: Mutter geworden und in der Klinik eine Mitarbeiterin eines Kollegen kennengelernt. Gewechselt. Auch damals ging es unter anderem auch um diesen Zahn, wir hatten aber wegen schlechter Prognose von einer Behandlung abgeraten. Jetzt diskutieren wir verschiedene Möglichkeiten, ich empfehle auf jeden Fall die Weiterbehandlung beim Kollegen. Normalerweise bestehe ich auf die Weiterbehandlung beim Hauszahnarzt. Der Charmoffensive meiner ehemaligen Patientin habe ich aber wenig entgegenzusetzen. Sonntag-Abend die Abformung für die Interimsversorgung, einsetzen am Dienstag-Nachmittag. Die Patientin bestaunt entspannt Ihren neuen Zahn, wir erhalten die große Merci-Sammlung mit roter Schleife. Und sehen uns wieder in 9 Jahren? Da gäb´s schlimmeres…

Ostsee. Nach spannenden Weihnachtsferien in Tokio und Shanghai, soll´s dieses Jahr ganz gemütlich zugehen. Die Ostsee ist für die Gemahlin und mich das Synonym für erholsame Ferien. Es ist unser vierter gemeinsamer Aufenthalt in der Ecke, Katja hat zudem ihre halben Schulferien hier zugebracht. Die Tage vergehen mit langen Spaziergängen am Strand und Lesen auf´m Sofa im Ferienhaus. Dazwischen der Griff zum Papiertaschentuch, denn eine ordentliche Erkältung ist auch mit angereist. So bleibt das Sportzeug unausgepackt in der Ecke liegen, die Laufschuhe dienen als Schlappen. Selten so geruhsam krank gewesen.

Rudolf Fürst. Wo lernt man Weine besser kennen als bei Ihren Erzeugern? Um die Weine von Rudolf Fürst schleiche ich schon lange herum. Sie zählen zu Deutschland´s Besten, vielfältig ausgezeichent, in zahlreichen Spitzenrestauarants vertreten. Aber die Zeit ist knapp. Wir haben noch einige Kilometer vor uns, die Rückreise von Gelting nach Stuttgart zieht sich hin. Ja antwortet Fürst, als wir nachmittags anrufen, es sei auch nach 18 Uhr noch da, dann bitte nochmals kurz anrufen. Fürst´s Weingut liegt mitten im Centgrafenberg, der Lage für Spätburgunder. Die neuen Räume sind noch nicht allzu lange in Betrieb, dementsprechend poliert und aufgeräumt geht´s zu im Verkostungsraum. Unlängst hatten wir eine Patientin zur Wurzelkanalbehandlung zu uns überwiesen. Es war eine Mitarbeiterin des Überweiser. Dr. X. würde es auch können, berichtet Sie im Eingangsgespräch, ihr bringt´s aber besser hin, hätte unser Überweiser dazu gesagt. Sie strahlt mich an: Also weshalb soll ich zum Pfarrer gehen, wenn ich auch zum Papst gehen kann? Fürst ist der Burgunder-Macher in Deutschland. Zurückhaltend beantwortet er unsere Fragen um mit der Zeit aufzutauen, während wir vorneweg seinen weißen Burgunder und dann den Frühburgunder, Großes Gewächs, verkosten. Der Abschied fällt schwer, Trost spendet der Kauf, der sorgfältig im Mini verstaut wird. Und das Beste: Die meisten Weine waren nicht zu verkosten. Nicht weil wir mit´m Auto noch fahren musssten, sondern weil sie ausgetrunken sind. Was gibts für einen bessseren Grund um nochmals hinzufahren?